Stereotipe adalah ibarat luka yang sulit terhapus. Penyebab sulit terhapusnya stereotipe karena masing-masing diri kita telah melekat stereotipe yang tanpa disadari ditanamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Stereotipe layaknya sebuah “luka” semakin sulit untuk dihapuskan ketika kita mencocokan gambaran tentang stereotipe yang ada dibenak kita dengan apa yang kita lihat di media massa maka akan terjadi peneguhan ketika gambaran stereotipe tersebut cocok. Begitulah media memiliki terhadap penggambaran tentang pengetahuan kita mengenai minoritas. Namun sebaliknya, stereotipe yang tertanam begitu kuat, tanpa kita sadari kerap kali mengiring alam bawah sadar kita tentang berbagai stigma yang tanpa kita sadari. Ada begitu banyak stereotype-stereotype yang mencengkram pemikiran kita, stereotype tentang anak, wanita dan ras tertentu seperti Yahudi misalnya.

Stereotipe tentang anak sebagai contoh ada yang bermakna positif, bahwa orang yang dekat dengan anak adalah orang yang baik. Stereotype inilah yang kerap menjadi alasan anak dijadikan komoditas dalam kampanye politik. Selain itu stereotipe –kan sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya.

Foto saat peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusunawa Cipinang Besar, Jatinegara tersebut menunjukkan gambaran yang menarik yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden pada 2014. Tampak dalam foto Gubernur DKI dikelilingi Ibu-ibu berjilbab dan anak-anak kecil. Foto senada juga ditampilkan Gubernur DKI Jakarta yang akan mengakhiri masa jabatannya hingga Oktober 2017 di akun instagram yang sama dengan mengunggah foto saat memperingati Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) 2016 dan berbagai kegiatan lainnya.

Di sisi lain, pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2016-2017 lalu, kandidat Gubernur Jakarta dengan Nomor urut 1 juga sempat menjadi pemberitaan karena fotonya dengan anak-anak yang mengacungkan dua jari. Bisa jadi anak-anak tersebut tidak paham jika foto mereka tersebut dapat dijadikan “senjata” untuk menjatuhkan dalam politik.

Pemanfaatan stereotipe terkait dengan anak tersebut juga dilakukan George Bush saat mengunjungi sekolah dasar Mississippi yang hancur oleh amukan badai Katrina. Kritik terhadap pelibatan anak-anak sebagai “alat peraga” dalam kampanye politik yang dilakukan George Bush yang merupakan Presiden Amerika pada waktu itu dilontarkan Paul Martin Lester dalam kajiannya yang berjudul “Image of Age, Iilnees and The Body. Pamor Bush pada saat itu sedang turun. Hal tersebut ditunjukkan dari jajak pendapat. Pamor Bush turun akibat keputusannya yang mengobarkan Perang Teluk di Irak. Karenanya tidak pengejutkan jika “Tim Sukses”nya menyarankan foto yang menunjukkan “feel good” untuk menaikkan hasil polingnya melalui foto bersama anak-anak.

Dennis Dunleavy (2005) berpendapat, “Children have been exploited by politicians to peddle agendas for a long time, and the press never ceases to pander to the powerful” (p.224). Yaitu bahwa anak-anak telah dieksploitasi oleh politisi untuk menjajakan agenda sejak lama dan pers tidak pernah berhenti berpihak kepada yang berkuasa. Karena itu, anak-anak dianggap perlu memiliki perlindungan khusus. Anak-anak juga dianggap paling rentan diantara lainnya. Anak-anak dianggap tidak layak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya atau karena anak-anak tidak dapat menolak untuk tidak melakukan perintah dari orang yang lebih berkuasa darinya. Karenanya anak-anak tidak dapat dijadikan agen perubahan atau moral agent. Untuk itu secara etis, anak-anak yang berada dalam lingkungan masyarakat yang sudah tercerahkan tidak seharusnya dijadikan objek, komoditas ataupun digunakan secara sinis oleh orang dewasa.

Lantas bagaimana dengan pengaturan perlindungan anak di Indonesia? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam setiap orang yang menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik dan militer lima tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta. Pasal tersebut lengkapnya berbunyi: “Setiap orang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Namun yang menjadi permasalahan, ada begitu banyak celah untuk berkelit. Misalnya dalam konteks pemberitaan berbentuk foto jurnalistik, tentunya akan ada begitu banyak dalih untuk pembenaran atas foto jurnalistik yang ditayangkan. Bagaimana jika keikutsertaan anak dalam kegiatan politik atas keinginan sendiri? Atau misalnya karena kegiatan kampanye politiknya misalnya memang berkenaan dengan program yang diperuntukkan bagi anak-anak? Dalam konteks komersial misalnya, anak-anak juga dijadikan objek atau komoditas misalnya iklan popok yang memperlihatkan betapa lucunya balita yang mengunakan popok jika dilihat dari belakang.

Kelompok masyarakat yang kerap diminoritaskan lainnya adalah kelompok kaum difabel Adalah Jack A. Nelson yang mengadvokasi dalam waktu yang lama tentang bagaimana kaum difabel direpresentasikan di media massa. Sepanjang sejarah penyandang kaum difabel direpresentasikan sebagai sosok yang dikhawatirkan, atau dikasihani karena penggambaran media.

Di dunia komersial, Kathy Brittain Richardson mengkritisi pengunaan citra anak untuk menjual program, produk bahkan untuk memperoleh kesenangan. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kisah “balloon boy” yang ditayangkan CNN tahun 2009. Liputan tersebut berkisah tentang anak berusia 6 tahun yang terbang dengan balon udara berwarna perak di langit Colorado (p.228). Bahkan setelah 5 tahun berlalu sejak 15 Oktober 2009, keluarga Falcon – si Ballon Boy masih berupaya untuk mencari ketenaran.

Masih ingat si imut nan tampan Kevin McCallister, yang berkulit putih dan berambut pirang? Tokoh fiktif anak berusia 8 tahun dalam fiktif film Home Alone itu menjadi ide utama reality show televisi pada tahun 2007 yang ditayangkan jaringan televisi CBS. Hibberd dalam Lester mengungkapkan berdasarkan data dari Komite Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa ada 40 anak dari usia 8 hingga 15 tahun yang hidup tanpa orang tua mereka di kota “berhantu” New Mexico selama 40 hari untuk mengatasi kebutuhan hidup mereka sendiri menangkis kebutuhan mereka dan membangun kembali kota yang telah ditinggalkan Tayangan tersebut memperlihatkan bagaimana ke-40 anak tersebut dibawa dengan sebuah bis dan ditinggalkan di kota tersebut. Orang tua bahkan tidak diijinkan mendampingi dengan dalih reality show tersebut semacam “summer camp“. Demi sebuah produksi program yang menarik, bahkan salah seorang anak tersebut sampai tersiram minyak panas saat memasak tanpa pengawasan sebagaimana dilaporkan The New York Times (p.229 -230).

Kisah lainnya yang menjadikan anak-anak sebagai komoditas dan objek adalah reality show “Jon & Kate Plus 8” yaitu kisah pasangan dengan delapan buah hati mereka . Program tersebut ditonton hampir 1 juta pemirsa setiap episodenya (Hiltbrand dan Kadaba 2009, E1). Tayangan tersebut berkisah tentang setiap peristiwa dalam kehidupan anak-anak, dari kunjungan ke toko sampai hari ulang tahun dengan pesta gila-gilaan hingga saat terserang penyakit. Tayangan program tersebut tentunya juga meraup untung dari tayangan iklan. Tayangan itu juga memotret saat kebersamaan pasangan akan berakhir di musim panas 2009, saat drama perpisahan pernikahan mereka menjadi bagian dari sebuah episode yang disiarkan di bulan Juni, dan ditonton sekitar 1,7 juta pemirsa (Selter 2009b, 1). Sangat jarang orang bisa melihatnya dampak perpisahan pada anak-anak yang dipertontonkan begitu rupa saat prime time. Namun rekaman episode dihentikan atas permintaan Jon yang meminta agar anak-anak tidak difilmkan lagi.

Tak hanya ke-8 anak itu, kisah Miley and Hannah juga menunjukkan anak usia belasan tahun juga menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Miley and Hannah pun diproduksi hampir setiap kategori barang dagangan: seprei dan selimut; sikat gigi, piring sabun; Cangkir, mangkuk, dan wadah sandwich, t-shirt, celana jeans, dan celana dalam, perhiasan dan dompet, parfum, kamera, sepeda, helm dan pancing, boneka, poster, dan permainan, DVD dan CD.

Begitulah anak di-stereotipe-kan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Padahal dalam kehidupan nyata, anak-anak bukanlah kelompok yang bukan tanpa kemampuan untuk bernegosiasi. Bahkan tidak jarang anak-anak jauh lebih berani menyatakan apa yang dianggapnya benar dan jauh lebih berani menegur orang lain ketika ia menganggap orang tersebut salah. Hal itu yang saya alami saat berada di pesawat bersama tiga putri saya. Kebetulan karena jam padat penerbangan, pesawat yang kami tumpangi berada di antrian cukup lama. Salah seorang penumpang marah-marah dan sempat memaki pramugari yang kebetulan berada di dekatnya. Spontan putri saya langsung menegur, “Bapak ngapain sih bentak-bentak mbak pramugarinya? Kan bukan salah si mbak. Kan di bandara sudah ada aturannya dan yang mengatur kapan kita terbang. Bapak marah-marah juga percuma,” ujarnya dengan nada agak sinis. Sebagai Ibu ada adukan emosi, antara malu, dan lega karena si Bapak itu akhirnya diam. Malu karena saya pun tak memiliki keberanian cukup untuk menegur si Bapak. Contoh lainnya adalah ketika anak-anak berani menegur pengendara motor yang mengunakan trotoar sebagai jalan alternatif.

Daffa menghadang pengendara motor dengan sepedanya. Sumber Foto

Daffa adalah salah satu contoh dari sekian banyak anak-anak yang berani . Kejadian lain yang saya alami kemarin ketika saya berjalan di trotoar Stadion Gelora Bung Karno mendadak ada motor melintas tepat di samping saya. Spontan dua anak langsung menegurnya, “Oom, dipikir dong ini trotoar bukan untuk motor tapi untuk orang jalan kaki!” seru bocah laki-laki yang masih kecil itu. Saya pun jadi malu sendiri karena saya tidak seberani bocah-laki-laki itu.

Why Age Stereotypes Matter

Mengutip salah satu sub judul di Pepsi ’ s Generation Gap yang ditulis Bonnie L. Drewniany, telaah yang menarik berikutnya adalah terkait dengan stereotipe yang berkaitan dengan usia. Kerap kita sering berseloroh, “usia boleh tua, yang penting jiwa tetap muda.” Lantas mengapa kita kerap lebih nyaman “berjiwa muda” daripada “berjiwa tua” misalnya? Apa istimewanya dengan berjiwa muda ini? Bisa jadi karena stereotipe yang dilekatkan pada usia muda. Salah satunya seperti iklan Pepsi dengan tagline “Pepsi Generation“. Ironisnya pengambaran hebat atas usia muda yang dilakukan Pepsi tak lain adalah digunakan untuk menyasar baby boomer yang jumlahnya diperkirakan mencapai 76 juta orang di Amerika Serikat.

Salah satu strategi periklanan Pepsi adalah ditayangkan saat acara Super Bowl sejak tahun 1980. Menurut Nielsen dalam Drewniany (2011: 242) tayangan Super Bowl meraih juam pemirsa rata-rata 106,5 juta dan membuatnya menjadi tayangan program televisi yang paling tinggi ratingnya sepanjang masa. Meski faktanya, sebuah studi baru menemukan bahwa 51% dari penonton Super Bowl lebih karena ingin menonton iklan. Bahkan pembukaan Super Bowl dilakukan dengan fly over Thunder Birds – skuadron aerobatik Angkatan Udara AS (United State Air Force/USAF) saat lagu kebangsaan Amerika diperdengarkan di Super Bowl XLIII, 1 Februari 2009 di Tampa, Florida. Pepsi mengambarkan citranya sebagai young and fun – muda dan bersenang-senang/menyenangkan.“Be Young, Have Fun, Drink Pepsi”

Mengapa membahas sterotipe berdasarkan usia itu penting? Moriarty, Mitchell, dan Wells dalam Drewniany menjelaskan masyarakat melihat secara visual dalam iklan untuk mengambarkan tentang bagaimana berbagai generasi berperilaku. Jika kita percaya bahwa periklanan memiliki kemampuan untuk membentuk nilai kita dan pandangan kita tentang dunia, maka penting bagi pengiklan untuk menyadari bagaimana mereka menggambarkan kelompok yang berbeda. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa periklanan mencerminkan masyarakat, pengiklan memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah yang dilukiskan akurat dan representatif (2011: 243). Karena itu menurut Mc Kee (2003, 159) menjadi penting untuk media mengambarkan citra anak dari sudut anak tersebut memandang (Drewniany, 2011: 243) bukan dari sudut pandang dominan.

Tramp Stamps and Tribal Bands: Stereotypes of the Body Modified tulisan Chema Salinas yang mengupas tentang stereotipe tato, budaya gotik yang misterius, Media Myths and Breast Cancer pemikiran Deni Elliott with Amanda Decker, Invisible No Longer: Images of Disability in the Media pemikiran dari Jack A. Nelson, Images Shaping and Constraining Religions and Ethnicities kajian dari Susan Dente Ross, Television News, Jewish Youth, and Self-Image pemikiran dari Dina Ibrahim and Michelle A. Wolf, Mass Media ’ s Mexican Americans kajian dari Ramón Chávez, Drawing Dehumanization: Exterminating the Enemy in Editorial Cartoons tulisan dari Erin Steuter and Deborah Wills kesemuanya pada akhirnya mengambarkan bagaimana implikasi atau dampak dari stereotipe berupa pencitraan yang ditanamkan pada kita oleh media.

Stereotipe tentang tato misalnya yang kerap dilekatkan pada kejahatan dan sikap agresif padahal bisa jadi tato adalah bentuk dari seni. Atau dalam konteks kanker payudara dengan logi pita pink mengisyaratkan jika kita peduli pada pendeita kanker payudara kita dapat tunjukkan dengan membeli produk dengan logo “pink”. Stereotipe wanita yang dilekatkan pada bagian dari tubuh yaitu buah dada misalnya.

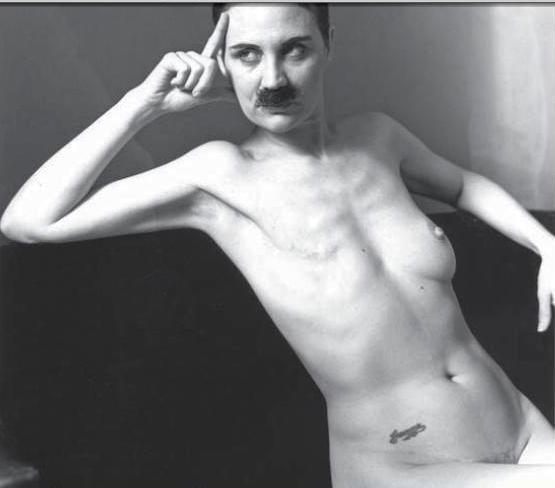

“I Am One Woman ” (self-portrait as Chaplin) by the artist Matuschka.

(Courtesy of Matuschka © 1994, http://www.matuschka.net.)

Stereotype wanita yang dilekatkan pada bagian-bagian tubuh tertentu inilah yang membuat putri pertama saya suatu hari mengeluhkan panggilan teman-teman kelasnya. “Aku dipanggil wanita jadi-jadian Ma.. karena aku terepes,” katanya. Atau dia bercerita teman-temannya bilang,”Dia mah bukan cewek..lihat aja tuh rata,” cerita si bocah. Ternyata begitu dahsyatnya dampak Stereotype wanita yang dilekatkan pada bagian-bagian tubuh tertentu itu bukan?

Ada yang pernah nonton film “You Dont Mess Up With Zohan“? Film ini mengambarkan dengan sangat manis bagaimana implikasi stereotipe tentang Palestina dan Israel. Sayangnya untuk menonton film yang memiliki nilai edukasi penonton dapat juga terjebak pada pengambaran stereotipe negatif terhadap keduanya misalnya ketika penonton melihat adegan keluarga Zohan yang Israel menjadikan kucing sebagai bola untuk ditendang-tendang dan dijadikan permainan laksana bola. Namun film ini mencubit saya untuk menelusur stereotype yahudi yang ada di kepala saya. Penjajah Palestina? Bisa jadi. Untungnya saya membaca kisah tentang istri Rasulullah yang bernama Shafiyah binti Huyay yang merupakan keturunan Yahudi. Atas dasar pemikiran menghilangkan stereotype Yahudi itulah saya sengaja memilih nama Shafiya sebagai nama puteri kedua saya. Kisah lainnya adalah pernikahan Presiden Yasser Arafat dengan Suha Al-Tawil, perempuan yahudi dari Ramallah yang beragama katolik. Yasser Arafat adalah pemimpin pergerakan pembebasan Palestina sempat dikira tak akan menikah. Jadi sudahkah kita memeriksa kembali stereotype-stereotype yang bermain dibenak kita?

Referensi:

Susan Dente Ross dan Paul Martin Lester , Images that injure: pictorial stereotypes in the media. (eds). 2011.Westport: Praeger

Wida Kriswanti, Ingin Punya Anak Seperti Daffa Jagoan Cilik Penghadang Motor yang Naik ke Trotoar, http://aura.tabloidbintang.com/articles/psikologi/37831-ingin-punya-anak-seperti-daffa-jagoan-cilik-penghadang-motor-yang-naik-ke-trotoar diakses 9 Mei 2017.

Mba Handrini, ada yang aku kurang tangkap disini, mungkin ke skip atau aku kurang teliti sih hehe.. stereotipe anak yang dimaksud itu, apakah anak-anak yang dianggap tidak punya power untuk menolak permintaan orang dewasa? Agak bingung dengan konsep stereotipe anak dan hubungannya dengan komodifikasi anak.. mungkin ada yang mau bantu mencerahkan sayaa? Hehehe thank you mbaa 😁

LikeLiked by 1 person

Iya benar Kania.. begitulah anak di stereotype-kan.. anak-anak distereotypekan tidak mampu melawan kemauan orang yang lebih berkuasa dari mereka hal itu salah satunya ditunjukkan dengan dijadikannya mereka komoditas seperti yang terjadi pada Balloon Boy

LikeLike

Tulisan ini mengingatkan saya akan stereotype muslim dari sudut pandang non-muslim, salah satu stereotype tentang muslim tersebut adalah muslim selalu mengajak non-muslim untuk convert ke islam. Hal inilah yang pernah dikatakan oleh rekan non muslim saya kepada saya, begitu menggelitik bagi saya. Walaupun saya katakan saya tidak akan pernah ingin untuk merubah siapapun untuk memeluk agama islam, tetapi saya rasa sampai saat ini ia tetap mempercayai stereotype itu.. 😁

LikeLike

Tamparan keras dari mbak handri untukku.

Sepertinya belum mbak, belum sepenuhnya untuk membongkar semua stereotipe yang ada di benakku.. Butuh usaha besar memang dan bukan perkara waktu yang singkat tapi harus dilakukan. Makasih mbak handri sharingnya

LikeLiked by 1 person

Tidak hanya dari diri untuk menyaring informasi yang didapat melalui media, melainkan orang-orang yang memproduksi konten media itu sendiri juga harus lebih berhati-hati. Jangan sampai stereotip yang dimiliki produser konten media menjadi menyakiti masyarakat kelompok marjinal.

LikeLiked by 1 person

Saya sependapat dengan pernyataan mbak Handrini bahwa ‘dalam kehidupan nyata, anak-anak bukanlah kelompok yang bukan tanpa kemampuan untuk bernegosiasi. Bahkan tidak jarang anak-anak jauh lebih berani menyatakan apa yang dianggapnya benar dan jauh lebih berani menegur orang lain ketika ia menganggap orang tersebut salah.’ Saya juga kagum dan mengapresiasi ceritanya mbak, terkait keberanian putrinya, jos! Untuk kutipan ceritanya sendiri yaitu: ‘kebetulan karena jam padat penerbangan, pesawat yang kami tumpangi berada di antrian cukup lama. Salah seorang penumpang marah-marah dan sempat memaki pramugari yang kebetulan berada di dekatnya. Spontan putri saya langsung menegur, “Bapak ngapain sih bentak-bentak mbak pramugarinya? ‘Kan bukan salah si mbak. ‘Kan di bandara sudah ada aturannya dan yang mengatur kapan kita terbang. Bapak marah-marah juga percuma,” ujarnya dengan nada agak sinis. Si Bapak itu akhirnya terdiam.’

#041, #SIK041

LikeLiked by 1 person

haha saya malu sekali dengan kejadian itu sebenarnya Mas.. malu karena saya kalah berani dengan anak saya. Padahal saya kasihan dengan pramugari yang dibentak-bentak terus sama si Bapak itu.. sampai-sampai si Bapak maksa mau buka paksa pintu pesawat ngambek mau turun saya pun terdiam hingga anak saya kesal dan menegur seperti itu..

LikeLike